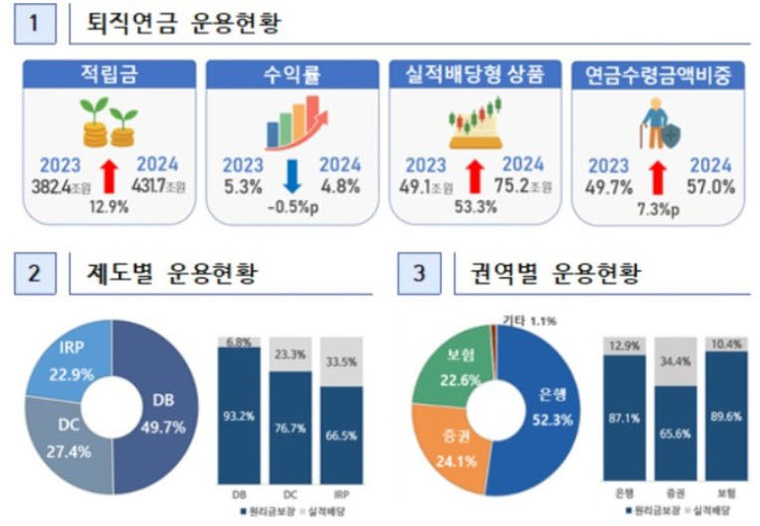

국내 퇴직연금 시장은 제도 도입 이후 처음으로 400조 원을 돌파하며 급속한 성장세다. 지난 해 말 기준 퇴직연금 적립금은 약 431조 원으로, 3년 연속 13% 수준의 증가율을 기록했다. 최근 들어 원금 보장이 되는 ‘정기예금 위주의 저축성 상품’에서 ‘실적배당형 상품’으로 변화하는 성향이 강하다.

지난 16일 금융감독원 통합연금포털에 따르면, 올해 상반기 퇴직연금 적립금 규모는 445조6,284억 원으로 전분기 대비 12조6,471억 원이 증가했다. 국내 은행들의 2분기 퇴직연금 적립금은 235조5,616억 원으로 집계됐다. 전분기보다 2.86%(6조5,630억 원) 증가한 규모다. 같은 기간 증권사 적립금은 109조9,024억 원으로 2.1%(2조2,836억 원) 늘었다.

그간 퇴직연금은 안정성과 원금 보장에 초점을 맞춘 저축형 상품 위주로 구성됐지만, 저금리 시대 진입과 새로운 투자 상품 출시로 지난해 실적배당형 상품 비중은 17%나 늘어났다. 개인이 주도적으로 운용하는 DC(퇴직연금 확정기여형)와 IRP(개인형 퇴직 계좌)에서 ‘ETF 및 TDF에 대한 자산 배분’이 꾸준히 증가가 두드러진다.

●고위험 상품 우려에 퇴직연금 'DC·DB형 수익' 은행이 한발 앞서

퇴직연금 확정기여형(DC형)과 확정급여형(DB형) 수익률 경쟁에서는 은행이 증권사를 제치고 우위를 점하고 있다. 은행 업계에서는 금리 고점 기간에 장기물 상품을 담은 포트폴리오 다변화 전략이 효과를 거두면서 하반기 이후에도 이 같은 흐름이 이어질 것으로 내다봤다.

금융감독원 통합연금포털에 따르면, DC형과 DB형 퇴직연금이 두각을 나타내고 있다. 은행권 원리금 비보장형 DC형 퇴직연금 자산의 최근 1년 평균 수익률은 7%로 증권사 평균(6.34%)보다 0.66%포인트 높았다. DB형 퇴직연금의 원리금 비보장 상품은 은행(6.1%)이 증권사(5.95%)를 0.15%포인트 차로 앞섰다.

퇴직연금 서비스를 제공하는 국내 12개 은행 개인형퇴직연금(IRP) 운용자산 중 원리금 비보장형 상품의 최근 1년간 수익률만 보면(6월 말 기준) 평균 6.4%로 집계됐다. 이 또한 퇴직연금 서비스를 제공하는 14개 증권사(6.31%)보다 0.09%포인트 높은 수치다. 퇴직연금 시장은 2023년 7월 디폴트옵션(사전지정운용) 적용으로 DB형이 아닌 DC형이나 IRP를 위주로 성장하고 있다.

은행별 전체 퇴직연금 규모는 신한은행이 47조7,267억 원으로 적립금이 가장 많았으며, 국민은행(44조2,327억 원), 하나은행(42조7,040억 원), IBK기업은행(29조3,004억 원), 우리은행(28조4,227억 원) 순이었다.

이는 증권사에서 주로 판매하는 고위험 상품의 최근 수익률이 부진한 영향이 반영됐다. 증권사 퇴직연금은 원리금 보장 상품보다 펀드, 상장지수펀드(ETF)와 같은 실적배당형 비중이 상대적으로 높은데 세계 경기 불확실성과 미국 증시 변동성 영향으로 해외 펀드 성과가 기대치를 밑돌았다.

반면 은행은 금리가 높은 시점에 장기채권을 확보한 덕분에 금리 하락 국면에서도 평균 금리를 방어할 수 있었다. 상품구성 측면에서도 금융주, 배당주와 같은 대형주를 선호하는 경향이 맞아떨어졌다.

이 과정에서 은행권의 수수료 면제 결정은 IRP 주도권을 증권사에 빼앗기지 않기 위한 행보였다. 올해 상반기 은행의 IRP 적립금은 총 69조8,238억 원으로 전체 61.6% 비중을 차지하고 있다. 지난해 2분기 64.0%에서 비중이 2.3%포인트(P) 줄어들었다. 같은 기간 증권사의 적립금 비중은 31.0%에서 33.7%로 확대됐다.

국내 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·농협) 모두 수수료 면제 정책을 시행하게 된다. 신한은행과 국민은행은 최근 연달아 IRP 수수료 면제 결정을 내렸다. 신한은행은 지난 15일부터 비대면으로 IRP 계좌에 가입한 뒤 퇴직금을 1억 원 이상 입금한 고객을 대상으로 매년 부과하는 자산·운용관리 수수료 0.33%를 면제하기로 했다.

한 시중은행 관계자는 “수수료 면제 조치로 퇴직연금 자체의 수익성이 저하될 우려가 있지만 퇴직연금은 핵심 고객을 오랫동안 ‘록인(Lock in)’ 할 수 있는 상품이라 고객을 빼앗기지 않는 게 중요하다”며 “은행 간 경쟁보다는 증권사와 경쟁에서 밀리지 않기 위해 수수료 면제를 결정했다”고 말했다.

●증권사 실물이전 제도 효과...RA 운용은 은행보다 우위

다만 수수료 면제 정책과 상대적으로 높은 수익률 때문에 증권사로 옮겨타는 고객이 늘어났다. 주요 증권사들은 2021년부터 IRP를 비대면으로 가입하는 고객에게 수수료를 전액 무료로 지원했기 때문이다.

무엇보다 증권사의 개인형퇴직연금(IRP) 평균 수익률은 은행보다 높은 편이다. 은행의 올해 2분기 IRP 원리금 보장 상품 평균 수익률은 3.03%인 반면, 증권사의 평균 수익률은 3.98%에 이른다. 원리금 비보장 상품 평균 수익률도 증권사가 6.44%로, 은행(6.40%)을 근소하게 앞선다. 지난해 11월 퇴직연금 '실물이전 제도'가 시행되면서 중도 해지에 따른 손실 없이 계좌 이동이 가능해 수익률이 높은 증권사로 적립금 이전 속도가 더 빨라졌다.

또한 증권사에서는 원리금 보장 상품보다는 펀드, 상장지수펀드(ETF)와 실적배당형 비중이 상대적으로 높게 나타났다. 글로벌 경기 불확실성과 미국 증시 변동성 영향이 있지만 중·장기적으로 해외 펀드 수익의 우상향을 기대하는 요소다.

증권사 중에는 한국투자증권이 퇴직연금 실물이전 제도 시행 이후 5,700억 원을 유치하며 가장 많은 퇴직연금 자금을 확보했다. 이는 증권사로 순유입된 퇴직연금 자산 총 1조 3,055억 원의 43.7%에 달하는 수준이다. 올해 1분기 디폴트옵션 부문에서는 고위험형 22.72%, 중위험형 15.83%, 저위험형 9.86%로 전 유형 수익률 1위를 차지했다.

오승환 한국투자증권 홍보팀 차장은 “IRP 수익률 면에서 증권사가 은행보다 우위에 있는 것은 투자 편의성을 강점 덕분이다”며 “특히 카카오뱅크 등 인터넷은행과의 제휴를 통해 IRP 가입의 간소화 서비스가 가입률을 높이는 데 큰 역할을 했다”고 말했다.

더불어 증권 업계는 이미 2022년부터 미래에셋·삼성·NH·한국투자증권 등이 혁신금융 지정을 받고 일임형 로보어드바이저(RA)를 운영해 쏠쏠한 수익을 창출하고 있다. 상장지수펀드(ETF) 기반 구조와 낮은 수수료 덕분에 은행보다 수익률 면에서 우위를 점한다는 평가가 많다.

증권사 상품으로 보면, NH투자증권의 ‘DNA 퇴직연금 Floopin 적극투자형’은 최근 1년 수익률 27.02%를 기록했고 삼성증권의 ‘퇴직Robo ETF형’은 같은 기간 31.73%의 수익을 냈다. 코스콤에 따르면 국내 RA 자문·일임 운용 금액은 2023년 말 1,186억 원에서 지난달 말 기준 4,394억 원으로 불었다.

반면 은행권에서는 지난 3월 31일 하나은행이 업계 최초로 RA 전문 기업 파운트와 손잡고 첫발을 뗐다. 연이어 NH농협은행(AI콴텍)과 KB국민은행(디셈버앤컴퍼니) 등도 시장에 합류했다. 하나은행 연금사업단 관계자는 “지난 3월 금융권 최초로 개인형 IRP의 로보어드바이저 일임운용서비스를 개시하여, 손님이 편리하고 안정적으로 연금자산을 관리할 수 있도록 돕고 있다”고 밝혔다.

●은행·증권·보험사 치열한 적립금 유치와 퇴직연금의 함정

결국 작은 수익률 차이가 장기간 누적되면 자산 격차는 눈덩이처럼 불어나게 된다. 따라서 고객 입장에서는 극단적으로 ‘갈아타기’를 통해 퇴직연금의 유리한 조건을 찾는다. 퇴직연금은 단순히 한 번 가입하고 방치하는 상품이 아니라 정기적으로 운용 성과를 확인하고 자산 배분을 조정해야 하는 ‘관리형 자산’이기 때문이다. 이에 꾸준한 퇴직연금 관리와 수익률 점검이 노후 자산 크기를 결정짓는 핵심 요소가 된다.

따라서 전문가들은 시장 변동성이 확대될 수 있는 상황을 고려해 균형 잡힌 자산 배분을 하라고 조언한다. 퇴직연금이 길게는 수십 년에 걸쳐 운용되는 상품인 만큼 6개월~1년 등 단기 성과보다 장기적인 안목으로 꾸준한 관심을 가질 필요가 있다는 것이다.

일각에선 퇴직연금 시장 점유율을 높이기 위해 치열한 경쟁에 휩쓸려 무작정 옮기다가는 퇴직연금 가입자들이 예상치 못한 손실을 볼 수 있다고 경고한다.

실제 금융감독원 등 감독 당국 관계자들은 “퇴직연금 사업자(은행, 보험사, 증권사 등 금융사)는 치열한 경쟁은 새로운 고객 확보라는 건전한 방향보다는, 이미 다른 금융사에 가입한 고객을 빼앗는 ‘제로섬 게임’으로 변질하는 경우가 적지 않다”고 말한다.

근본적인 원인은 금융사들의 수수료 수익 구조에서 찾을 수 있다. 현재 퇴직연금 사업자들은 운용 수익률과 무관하게 적립금 규모에 따라 수수료를 받는다. 금융사 입장에서는 신규 가입자를 유치하는 것보다 이미 상당한 규모의 적립금을 보유한 타사 고객을 유인하는 데 중점을 둘 수밖에 없다.

게다가 신규 가입자는 적립금이 상대적으로 적고, 사업장별 제도 운용 방식에 적응하는 데 시간이 걸리기 때문에 금융사들은 기존 고객 확보에 더욱 열을 올리게 되는 요인으로 작용한다. 실제 퇴직연금 가입은 처음 도입한 2019년에는 27.5%, 이후 5년이 지난 2023년에도 26.4%에 그칠 정도로 제자리걸음 중이다.

결국 금융사 간의 과도한 경쟁으로 인해 피해를 보는 것은 근로자다. 사업주는 대출 등 간접적인 이익을 얻을 수 있지만, 확정기여형(DC형) 가입 근로자는 계약 이전 시 적용되는 '중도 해지 이율'이라는 예상치 못한 함정에 빠져 손실을 볼 수 있다.

대다수의 퇴직연금 가입자는 안정적인 노후를 위해 원리금 보장 상품을 선택한다. 만기 또는 퇴직 시 해지할 경우, 약속된 금리를 받을 수 있지만 금융사 간 계약 이전은 '중도 해지'로 간주돼 당초 약속된 금리보다 훨씬 낮은 '중도 해지 이율'이 적용되기 때문에 손해를 보게 된다.

한편, 국회에서는 여당 정책위의장의 주도 퇴직연금을 국민연금처럼 전문가가 모아서 굴리는 제도 도입이 속도를 내고 있다.

더불어민주당은 한정애·안도걸 두 의원은 노사 공동 운영 '수탁법인'을 세우고 국민연금공단도 퇴직연금 운용 주체로 참여시키고, 허가받은 민간 전문 운용사들을 경쟁시켜 수익률을 높이자는 대안을 21일 내놨다. 퇴직연금을 국민연금처럼 굴린다는 의미다. 여당 간사인 오기형 의원 역시 “연금특위 내 퇴직연금 분과를 만들어 퇴직연금 기금화를 위한 사회적 설득을 적극 추진할 것”이라고 강조했다.

한편, 정창률 단국대 사회복지학과 교수는 최근 국민연금연구원의 연금포럼에 게재한 '국민연금 모수적 개혁 이후 구조개혁 과제 검토' 보고서를 통해 국민연금과 함께 노후 소득의 양대 축이 되도록 퇴직연금의 구조적 개혁이 시급하다고 강조했다. 국민연금법 개정으로 소득대체율이 43%로 상향 조정되지만, 이것만으로 안정적인 노후를 보장하기엔 부족하다는 것이다.

그러면서 그는 "현재 퇴직연금 제도는 노후 연금이라기보다 중간 정산금이나 목돈 인출 창구에 가깝게 운영되고 있다"고 꼬집으면서 "국민연금과 함께 노후 소득의 양대 축이 되도록 퇴직연금의 구조적 개혁이 시급하다"고 지적했다.