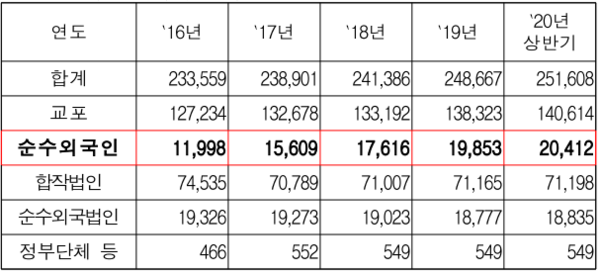

문재인 정부 들어 외국인이 소유한 국내 토지 면적이 70% 증가한 것으로 나타났다.

김상훈 국민의힘 의원이 국토교통부로부터 받아 20일 공개한 ‘외국인 토지보유 현황’에 따르면, 순수 외국인 소유 토지 면적이 2016년 11,998(천㎡)에서 2020년 상반기 20,412(천㎡)로 8,414(천㎡) 늘어났다. 특히 중국인의 소유 필지가 같은 기간 24,035건에서 54,112건으로 약 3만 건(120%) 증가했다.

공시지가 역시 중국인 소유 토지의 상승세가 가장 높았다. 같은 기간 중국인 소유 전체 토지 공시지가는 2조800억원에서 2조7,000억원으로 30% 뛰었다. 미국 4%(약 5,600억원) 증가, 일본 4.5%(1,200억원) 감소한 것과 비교하면 엄청난 상승률이다.

외국인이 가장 많이 보유하고 있는 지역은 서울과 경기 등 수도권 지역이었다. 특히 3기 신도시가 있는 경기도의 경우 2016년 27,186건의 외국인 보유 필지가 2020년 43,034건에 이르며 약 58% 증가했다. 2018년부터 서울을 제치고 외국인이 가장 많은 필지를 보유한 지역이 됐다.

같은 기간 소유한 토지 증가율이 가장 높은 중국인의 경우 경기도에서만 보유한 필지가 6,179건에서 17,380건으로 많아졌다. 180% 넘게 증가한 것이다.

뉴질랜드, 호주, 싱가포르 등 다른 국가들은 외국인의 부동산 취득에 대한 규제 장치를 마련했다. 그러나 우리나라는 허가대상 토지와 외국환거래법에 따른 신고 등을 제외하고 내국인과 동일한 절차에 따라 취득이 가능한 실정이다.

예컨대 중국인은 제주도 외국인 소유필지(15,431건)의 73%(11,267건)를 차지하고 있는 등 이미 우리나라 토지 매입의 큰손으로 여겨지고 있다. 그러나 한국인은 중국에서 기한제 토지사용권과 건물소유권만 가질 수 있다.

김 의원은 “토지를 매입하는 절차는 거의 동일한데 각종 규제는 내국인에게 가혹한 실정”이라며 “상호주의원칙에 맞는 합당한 제도적 보완을 통해 형평성을 바로잡을 필요가 있다”고 강조했다.