올해 2월 말부터 부부 동시 육아휴직이 가능해지면서 부부 공동 육아휴직에 대한 인식이 더욱 확산하는 가운데, 실제 남성 직장인 10명 중 7명은 배우자 대신 육아휴직을 사용할 의향이 있는 것으로 조사됐다.

4일 잡코리아는 알바몬과 함께 지난해 12월10일부터 31일까지 남녀 직장인 1,578명을 대상으로 ‘남성 육아휴직 현황’에 대한 설문조사를 진행한 결과 직장인 87.3%가 ‘남성들이 아내 대신 육아휴직을 사용하는 것’에 대해 ‘찬성한다’고 응답했다고 밝혔다.

여성 직장인(88.7%)의 찬성 응답이 남성 직장인(84.9%)보다 많았고, 기혼(맞벌이) 직장인(89.1%), 미혼 직장인(86.7%), 기혼(외벌이) 직장인(84.5%)이 뒤를 이었다.

특히, 남성 직장인 중 70.5%는 ‘배우자 대신 육아휴직을 사용할 의향이 있다’고 응답했다. 이는 2015년 조사 당시 22.0%에 비해 3배 이상 증가한 것이다.

현재 근무하고 있는 회사에서 남성 직장인도 육아휴직을 마음 편하게 사용할 수 있는지와 관련해서는 11.1%가 ‘마음 편히 사용할 수 있다’, 50.5%는 ‘눈치는 모이지만 사용할 수 있다’고 응답했다.

반면, 38.4%는 ‘사용할 수 없다’고 응답해 아직도 남성 육아휴직 사용에 대한 기업들의 시선이 곱지만은 않은 것으로 나타났다.

남성 육아휴직을 사용할 수 없는 이유로는 ‘회사 분위기 때문’이라는 응답이 40.6%로 가장 높았고, ‘업무복귀 후 승진이나 인사평가 등 불이익을 받을까봐’ 17.2%, ‘돈을 벌어야 해서’ 15.7%, ‘상사가 눈치를 주고 싫어하기 때문’ 11.2%, ‘업무이관 등 동료들에게 부담을 주기 때문’ 9.7% 등이었다.

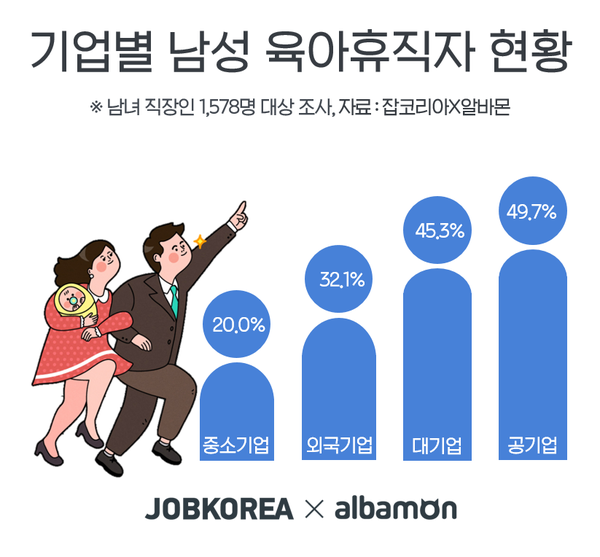

실제 남성 육아휴직 사용 현황에 대해서는 26.2%의 직장님들이 ‘사내에 육아휴직을 쓴 남성직원이 있다’고 답했다.

근무하고 있는 기업형태 별로 차이가 있었는데, 공기업 근무 직장인들의 경우 49.7%로 가장 높았으며, 대기업 45.3%, 외국계 기업 32.1%, 중소기업 20.0% 순이었다.

한편, 일과 가정의 양립이 가능한지에 대해서는 55.4%가 ‘현실적으로 어려운 점이 많다’고 응답했다.

이어 ‘완벽하지는 않지만 어느 정도 가능하다’ 41.3%, ‘많은 부분이 가능하다’ 3.3% 등이었다.