지역밀착형 서민금융이라는 명분으로 금융감독권 이관을 피해온 새마을금고가 최근 5년간 37조 원이 넘는 '권역외 대출'을 취급한 것으로 나타나 논란이다.

권역외 대출은 채무자의 주소, 사업장 또는 담보 부동산 소재지 중 어느 하나도 해당 금고의 권역 내에 있지 않은 대출을 의미한다. 권역은 ▲서울·인천·경기 ▲부산·울산·경남 ▲대구·경북 ▲광주·전남 ▲대전·세종·충남 ▲강원 ▲충북 ▲전북 ▲제주 총 9 곳으로 나뉜다.

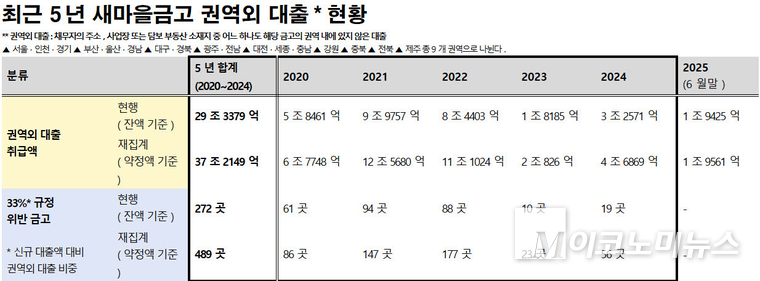

3일 더불어민주당 허영 의원이 행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면, 새마을금고는 2020년부터 2024년까지 5년간 11만1652건의 권역외 대출을 취급했다. 약정액은 총 37조2,149억 원에 달했다. 연도별로는 2020년 6조7,748억 원에서 2021년 12조5,680억 원으로 급증했으며, 2022년에도 11조1,024억 원에 달했다.

그러나 2023년 뱅크런 사태 이후 2조826억 원으로 급감했다가, 2024년 다시 4조6869억 원으로 반등했다. 올해는 상반기에만 1조9,561억 원이 약정됐다.

이는 새마을금고의 권역외 대출은 ‘상부상조 정신을 계승한 협동조합’이라는 설립 취지나 ‘지역공동체 발전’이라는 목적과 괴리된다는 지적이 제기는 부분이다.

또 과도한 권역외 대출이 불법·부실 대출로 이어질 가능성이 커진다. 해당 지역의 경제 여건이나 신용 리스크에 대한 이해가 낮아 심사가 허술해지고, 허위 서류 제출이 쉬워지기 때문이다.

실제로 최근 대구 소재 새마을금고가 강원 춘천의 시행사와 허위 계약서를 작성해 230억 원 규모의 부실이 발생하는 등 피해사례도 잇따르고 있다.

이에 새마을금고중앙회는 2020년부터 금고의 권역외 대출을 당해연도 신규 대출액의 33% 이내로 관리하고 있다고 밝혔다. 그러나 최근 5년간 이 규정을 위반한 금고는 272곳에 달했고, 이 중에는 권역외 대출 비율이 87.1%에 달한 금고도 있는 것으로 확인됐다.

문제는 권역외 대출 비율을 ‘연말 잔액 기준’으로 산정하고 있다는 점이다. 대출이 연중 수차례 실행·상환되더라도 연말 시점에 잔액만 맞추면 규제 위반으로 간주되지 않아 실제 대출 규모를 통제하기 어렵다는 지적이다.

중앙회가 관리한 연말 잔액 기준의 권역외 대출 규모는 5년간 29조3,379억 원이었지만, 같은 기간 약정액 기준으로는 37조2,149억으로 집계됐다. 무려 8조원 가까이 차이나는 셈이다. 이 기준에 따라 재산정하면 33% 규제를 위반한 금고 수는 272곳에서 489곳으로 늘어난다.

허영 의원은 “대출 규모를 규제하려는 취지를 고려하면 중앙회의 슬라이딩 관리방식도 부족한 측면이 있다”며 “잔액 기준이 아닌 실제 약정액 기준으로 권역외 대출을 관리해야 한다”고 강조했다.

이어 허 의원은 “규제 사각지대를 악용하는 일부 차주들을 걸러낼 수 있게 금융당국이 직접 관리할 필요가 있다”며 “오랜 세월 지역민들의 버팀목이 되어준 새마을금고가 더욱 투명하게 거듭날 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 덧붙였다.