몽골에는 두 가지 재앙이 있다. 가뭄을 뜻하는 ‘강(Gan)’과 그 뒤를 잇는 혹한 ‘쪼드(Dzud)’e다. 끝없는 자연의 위협은 부족을 서로의 적으로 만들었고, 초원은 오랫동안 제로섬(Zero-sum) 의 땅이었다. 그런데 칭기즈칸은 사고의 이 틀을 바꿨다.

“고원 안에서 다투지 말고, 고원 밖으로 나가자.”

이 구호는 세계에서 가장 큰 몽골제국의 시작이었다. 그는 경쟁의 게임을 협력의 게임으로 바꾼 리더였다. 『CEO 칭기즈칸』은 그 위대함을 “제로섬을 넌제로섬(Non-zero-sum)으로 바꾼 패러다임의 전환”이라 설명한다.

오늘날 우리 지역도 다르지 않다. 인구는 줄고, 산업은 빠져 나가면서 관광은 도시를 살릴 마지막 생존 전략이 되었다. 그러나 대부분의 도시는 여전히 “누가 더 많은 사람을 데려오느냐”의 경쟁에 내몰려 있다. 이제 생각의 방향을 바꿔야 한다. 경쟁이 아닌 공존, 모방이 아닌 창조, 그리고 닫힌 계획이 아닌 열린 실험으로 도시 성장의 패러다임이 전환돼야 할 때다.

행정안전부가 발표한 ‘생활인구’ 통계는 그 변화를 예고한다. 생활인구는 기존 정주인구에 더해 통학·통근·관광 등으로 지역에 머무르며 활력을 높이는 모든 사람을 포함한다. 전남 구례군은 등록인구 2만 4천 명에 체류 인구 44만 명으로 18.4배, 강원도 양양군은 10.2배, 경북 청도근은 8배, 영주시 1.7배로 나타났다. 이는 인구가 줄어도 ‘머무는 사람’을 늘릴 수 있다면 도시는 다시 살아날 수 있음을 보여준다.

결국 해답은 ‘사람이 머무는 도시’, 즉 매력 도시다. 방문객에게는 다시 찾고 싶은 경험을, 거주자에게는 이곳에서 살아도 좋다는 자부심을 주는 도시.이를 위해 지금 필요한 것은 단순한 개발이 아니라 생각의 전환, 즉 패러다임의 변화다.

◇다름에서 ‘다움’으로 ― 창조성과 감성의 도시

지금까지 많은 지역은 “우리도 있다”를 증명하기 위해 서로 닮아갔다. ‘더 크고, 더 많고, 더 높게’의 경쟁은 도시의 얼굴을 지워버렸다. 진짜 경쟁력은 비교의 ‘다름(difference)’이 아니라, **나로서 오롯이 존재하는 힘, 그 도시만의 ‘다움(-ness)’**에 있다. ‘다움’은 창조성과 발상의 전환에서 나온다.

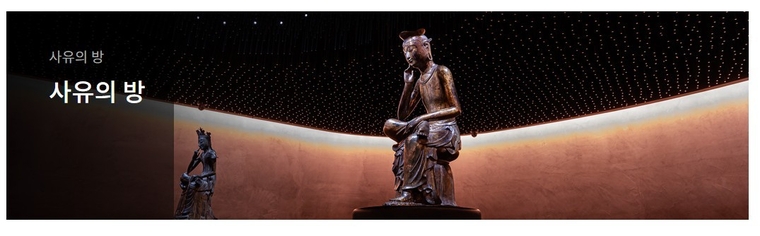

서울 국립중앙박물관의 〈사유의 방〉은 이를 상징한다. “이 방에 들어오면 걸음부터 달라지고 호흡이 느려진다. 직원의 말처럼 관람객은 반가사유상 앞에서 ‘보는 사람’을 넘어 ‘머무는 사유자’가 된다. 이 경험은 ‘반가사유상 멍’이라는 신조어를 낳았고, 개관 이후 올 7월까지 341만 명이 찾았다. 덕분에 국립중앙박물관은 올해 누적 관람객 500만 명을 돌파하며 세계 5대 박물관 반열에 올랐다.

반가사유상은 이전에도 있었지만 ‘사유의 방’이라는 맥락과 서사를 입히자 관람이 체험으로, 장소가 기억으로 바뀌었다. 같은 자원이라도 어떻게 해석하고 어떤 감정의 결을 입히느냐에 따라 전혀 다른 경험이 된다. 그것이 바로 ‘다움’의 시작이다.

제주의 올레길 역시 도로 하나 새로 놓지 않고 섬의 길·사람·이야기를 잇는 콘텐츠로 태어났다. 걷는 행위가 관광이 되고, 길이 곧 철학이 되었다. 누구나 걷지만, 누구도 대신할 수 없는 경험—이것이 다움이다.

해외의 사례로는 스페인 빌바오 구겐하임 미술관이 있다. 쇠락한 공업도시가 ‘예술적 도시경험’이라는 고유 문법을 얻었고, 미술관은 단순한 전시장이 아니라 도시 정체성을 재정의한 브랜드가 됐다. 다움은 결국 공간과 감성, 해석의 힘이 만나 탄생하는 창조의 결과물이다.

◇거대한 계획에서 ‘작은 실험’으로―유연한 성장의 메커니즘

한국의 지역개발은 오랫동안 대형 마스터플랜에 의존했다. 그러나 거대한 계획은 느리고, 실패하면 지역에 긴 그림자를 남긴다. 일부 대형 문화사업은 수천억을 투입하고도 매년 적자를 반복한다. 시대가 바뀔 때마다 낡은 시설만 남는 이유다. 이제 필요한 것은 작은 실험이 촘촘히 돌아가는 도시다.

제주 구좌읍 종달리의 ‘해녀의 부엌’은 그 전환의 대표적 사례다. 해녀가 직접 잡은 해산물로 음식을 만들고 해녀의 삶을 담은 공연을 더한 극장형 로컬 레스토랑이다. 연극학도였던 김하원 대표는 유학을 접고 해녀의 삶을 콘텐츠로 전환했다. 행정의 계획서에도, 대기업의 투자목록에도 없던 이 실험은 지금 ‘제주다움’을 가장 진하게 느낄 수 있는 공간이 됐다. 작지만 진짜인 실험이 도시를 움직이는 이유다.

해외에서도 같은 흐름이 있다. 덴마크 코펜하겐의 수퍼킬렌(Superkilen) 공원은 60개국 출신 주민의 물건과 표지판, 조형물을 모아 만든 ‘동네 실험’에서 출발했다. 대형 개발 대신 다양성과 참여의 미시적 실험을 축적해 도시 이미지를 바꿨다. 작지만 진정성 있는 실험, 실패를 두려워하지 않는 시도만이 도시를 유연하게 만들고 변화의 엔진이 된다.

◇제로섬에서 ‘넌제로섬’으로―점에서 선으로, 선에서 권역으로

도시는 경쟁만의 무대가 아니다. 관광은 점이 아니라 선으로, 선이 **면(권역)**으로 이어질 때 지속 가능해진다. 점 하나의 명소보다 점들을 잇는 테마 네트워크가 중요하다.

경북의 서원 문화권 관광벨트는 도산서원·소수서원·병산서원을 선으로 묶고, 인근 마을의 숙박·식음업과 연계해 체류형 권역을 만들었다. 단양–영주–제천은 소백산을 매개로 ‘자연·문화 탐방로’를 구성한다. 점이 선으로 이어질 때 방문객은 하루에 여러 도시를 경험하고, 자원과 이익이 순환한다. 이것이 넌제로섬의 작동 방식이다.

해외의 유럽 와인 루트, 산티아고 순례길, 중앙유럽 역사 유산 루트는 국경을 넘어 도시와 도시를 하나의 이야기로 엮는다. 여행자는 행정 경계가 아니라 맥락의 흐름을 따라 움직인다. 넌제로섬의 관광은 상대를 이기는 것이 아니라, 함께 길을 만드는 일이다. 경쟁의 프레임에서 협력의 생태계로 옮겨가는 순간, 도시는 더 매력적으로 진화한다. 그것이 모두가 이기는 게임, 넌제로섬의 도시다.

세 가지 전환, 다름에서 다움으로, 거대한 계획에서 작은 실험으로, 제로섬에서 넌제로섬으로는 서로 단절되지 않는다. 다움이 실험을 낳고, 실험이 연결을 만들며, 연결은 다시 다움을 확장한다. 이 순환의 중심에는 지역의 자원과 사람이 있다.

지금 필요한 것은 더 많은 예산이 아니라 다른 시선, 작은 용기, 그리고 멀리 잇는 상상력이다. 한 점이 선이 되고, 선이 면이 될 때 우리는 경쟁의 도시에서 공존의 권역으로 나아간다. 그것이 바로 매력도시를 만들 패러다임의 전환이고, 모두가 이기는 새로운 시작이다.

글 : 전창록 영주비전경제진흥원 원장(주제여행포럼 학술위원)