20일부터 오는 23일까지 ‘2020 화랑미술제’가 서울 코엑스에서 올해 한국 아트페어의 첫 문을 열었다. 올해로 38회를 맞이하는 화랑미술제에는 한국을 대표하는 110개의 갤러리가 참가해, 530여명의 작가들이 출품한 3000여점의 작품이 전시됐다.

각종 조각, 설치, 미디어, 회화 등 다양한 장르의 작품이 전시된 가운데, 한 부스의 금꽃 목줄을 매단 화려한 것 같으면서도, 동양적인 전통 문양이 가미돼 수수한 느낌의 오묘한 조형물이 시선을 잡아끌었다.

대부분 부스가 회화 중심의 전시가 이뤄진 반면, ‘갤러리화인’의 해당 부스는 입구의 동물 조형과 반대쪽에는 작은 장신구가 관람객을 맞이했고, 부스 안 벽면은 전혀 다른 스타일의 그림이 대조적으로 전시돼 있었다.

자연스레 발길이 향한 ‘갤러리화인’ 부스에서 운 좋게도 작가들을 만나 작품 소개를 들을 기회를 가질 수 있었다. 짧게나마 작품에 대한 작가들의 코멘트를 전한다.

‘변하는 것과 변하지 않는 것의 오묘한 만남’

김재규 작가

“수십년에서 수백년 흐르는 시간 속에 변하지 않는 게 무엇이 있을까요. 저는 자연과 동물 등에서 변하지 않는 근본에 대한 이야기를 찾고 싶었어요. 그 위에 인간 역사의 흐름을 담고자 했어요. 씌여졌다가 지워지고 또다시 씌여지는 시간의 모습을 보여주고 싶었습니다.”

김재규 작가는 보는 것과 보여지는 것은 서로 다를 수 있다는 전제를 먼저 이야기 했다. 그의 작품은 우리 삶속에 항상 존재해 왔던 동물을 베이스로 그 위에 전통 오방색들이 절묘하게 배치돼 있다. 우리 역사를 말할 때 빠질 수 없는 중국의 문양은 지워졌다 다시 입혀지는 등 시간의 흐름이 그 안에 녹아 흐르고 있다.

작은 조형물 속에 스며들어 있는 ‘잇다’

김은미 작가

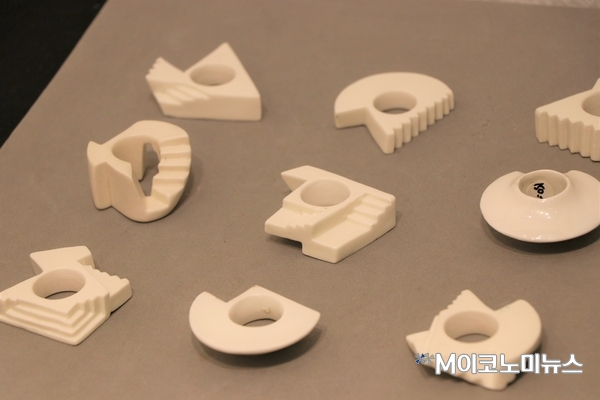

“이번 전시 타이틀은 ‘잇다’입니다. 작은 조형물 자체도 더 작은 부분들을 이어서 작업했습니다. 가죽부터 옷칠과 나전기법을 적용한 부분까지 작은 조형들을 이어 하나의 작품을 만들었습니다.”

‘2020 화랑미술제’ 수많은 부스 안에서 눈에 띄는 ‘갤러리화인’. 그 특별하고 이색적인 느낌은 김은미 작가의 작은 장신구들 때문인지도 모르겠다. 어디서든 쉽게 볼 수 있을 것 같은 장신구들 같으면서도 하나하나 들여다보면 결코 가볍지 않다. 특히 손가락에 끼울 수 있을 정도로 작은, 건물의 일부분을 따와 만들어낸 하얀 장신구는 고개를 숙이고 한참을 들여다보게 한다.

한발자국 차이에서 오는 ‘혼돈 속 질서’

문유선 작가

“처음부터 의도된 바는 없어요. 제 작업은 ‘축적’의 연속입니다. 복잡하게 얽히고, 설키는 작업 가운데 정리하고 다듬으려는 노력을 더해갑니다.”

‘한발자국’, 문유선 작가의 작품은 그야말로 ‘한발자국’ 차이에서 오는 느낌이 다르다. 멀리서는 가지런히 정돈된 질서 잡힌 하나의 무늬 같은 모습을 보이지만, 한발자국씩 가까이 갈수록 복잡하게 얽힌 선들이 눈에 들어온다. 반복적인 선들은 중첩되고 연속된다. 단순했던 기자의 생각도 그 선들과 마찬가지로 수많은 생각에 휩싸이는 착각에 빠졌다. 얼핏 비슷해 보이는 작품들은 저마다의 무게감이 다르다. 벽에 걸려 있는 게 위태로워 보이는 묵직한 작품, 바람만 불면 함께 날아가 버릴 것 같은 가벼운 느낌의 작품들이 신기하다.

‘기린’과 ‘물고기’의 행복 앙상블

두요 김민정 작가

“우리가 결국 궁극적으로 추구하는 것은 행복이라고 생각해요. 꿈, 희망, 유토피아 같은 행복에 대한 것을 그리고 있어요.”

산들산들 내 귓가에도 간지러운 바람이 스치는 것 같다. 갤러리화인 부스는 조형 작품들이 시선을 잡는다면, 두요 김민정 작가의 그림이 안으로 발길을 이끈다. 무채색 작품들과 대비되는 그야말로 ‘행복’의 색들이 한쪽 벽면을 채우고 있다. ‘기린’이 이렇게 사랑스러운 동물이었나 하는 생각이 들 때쯤 바람과 함께 날고 있는 핑크색 물고기들이 눈에 들어온다. 왜 물고기일까? 이유는 중요하지 않았다. 보는 것만으로 행복했으니까.