[M이코노미 박홍기 기자] 청년세대의 주거비 부담과 주거 빈곤 해소를 위해 서울시가 정책적으로 지원하는 역세권 청년주택의 임대료가 과도하게 높다는 지적이 나왔다.

직방이 오피스텔 등의 월세 실거래를 토대로 역세권 청년주택 임대료의 적정성을 분석한 결과 지난 9월17일 청약접수를 받은 서울 역세권 청년주택 ‘어바니엘 위드 더 스타일 충정로’의 공공지원민간임대 임대료는 보증금 3,640~1억1,280만원, 월세 29~78만원으로 책정됐다. 최소 3,500만원 이상의 보증금이 필요한 임대조건에서 저소득 청년이 감당하기에는 부담스러운 것 아니냐는 지적이다. 청년들이 느끼는 임대료 부담은 청약경쟁률에도 고스란히 녹아있다. 공공임대는 122대1의 경쟁률을 보인데 반해 민간임대(일반공급)는 7대1에 불과했다. 때문에 이 정책으로는 청년들의 주거 질을 높이고 주거비용을 낮춰주는 효과를 기대하는 것 자체가 무리라는 얘기까지 나온다.

저렴하지 않은 역세권 청년주택

역세권 청년주택은 무주택 청년이나 신혼부부의 주거 안정을 위해 교통이 편리한 역세권에 시세보다 낮은 가격으로 임대주택(공공·민간)을 공급하는 서울시의 청년 주택사업이다. 주거면적의 100%가 임대주택으로 서울시는 민간사업자들에겐 용적률 완화 등의 혜택을 주면서 건축을 장려했고, 청년과 신혼부부에겐 주변시세보다 낮은 임대료로 주거안정을 찾을 수 있다며 거주를 독려했다.

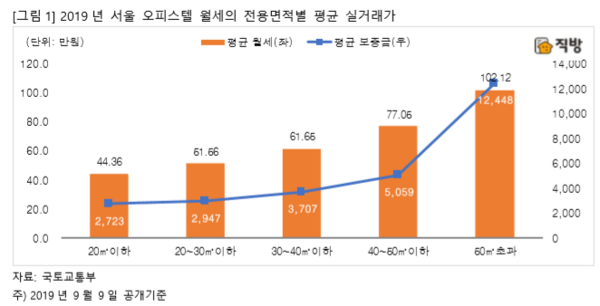

그러나 실상은 달랐다. 직방의 분석 결과에 따르면 전용면적 20㎡ 이하의 경우 역세권 청년주택이 서울 지역 오피스텔보다 월세는 낮지만 보증금은 높았다. 전용 30~40㎡ 이하는 보증금과 월세 모두 역세권 청년주택이 서울 평균 오피스텔 임대료에 비해 높게 책정됐다. 어떻게 보더라도 역세권 청년주택 보증금과 월세가 오피스텔보다 전체적으로 싼 경우는 없었다는 얘기다.

구체적으로 올해 서울에서 거래된 오피스텔의 평균 임대료를 보면 ▲전용 20㎡ 이하 보증금 2,723만원, 월세 44만원 ▲전용 20~30㎡ 이하 보증금 2,947만원, 월세 52만원 ▲전용 30~40㎡ 이하 보증금 3,707만원, 월세 62만원이다.

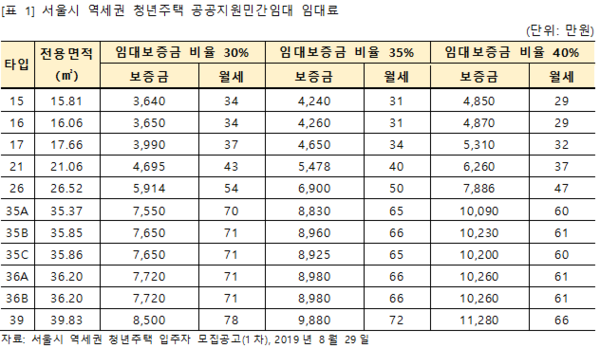

반면 지난 8월29일 서울시가 발표한 역세권 청년주택 입주자 1차 모집공고를 보면 공공지원민간임대 평균 임대료(보증금 비율 30% 기준)는 ▲전용 20㎡ 이하 보증금 3,640~3,990만원, 월세 34만~37만원 ▲전용 20~30㎡ 이하 보증금 4,695~5,914만원, 월세 43~54만원 ▲전용 30~40㎡ 이하 보증금 7,550~8,500만원, 월세 70~78만원이었다.

임대보증금 비율 40%를 기준으로 하면 ▲전용 20㎡ 이하 보증금 4,850~5,310만원, 월세 29~32만원 ▲전용 20~30㎡ 이하 보증금 6,260~7,886만원, 월세 37~47만원 ▲전용 30~40㎡ 이하 보증금 1억90~1억1,280만원, 월세는 60만~66만원이다.

보증금은 원룸에 비해 두 배 이상 비싸

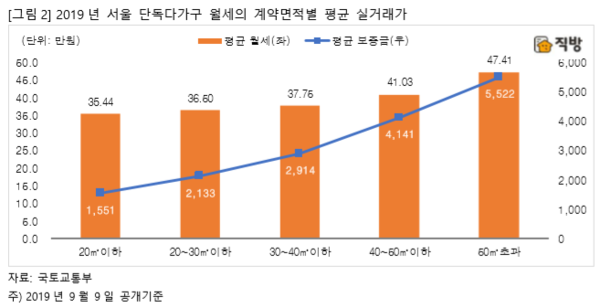

이런 차이는 특히 원룸이라고 불리는 서울 지역 단독·다가구 주택과 비교하면 훨씬 더 심하게 나타났다. 계약면적 20㎡ 이하의 단독·다가구 평균 임대료는 보증금 1,551만원, 월세 35만원으로 역세권 청년주택의 임대보증금 비율 30%와 비교하면 보증금은 절반 이하고 월세는 비슷한 수준에 거래됐다. 계약면적 20~30㎡ 이하는 역세권 청년주택이 단독·다가구에 비해 보증금은 두 배 이상 월세는 10만원 이상, 30~40㎡ 이하의 경우 보증금은 최대 3배 이상 월세는 20만원 이상 비쌌다. 면적이 커질수록 단독·다가구와 역세권 청년주택의 임대료 격차는 더 벌어지는 모습을 보였다.

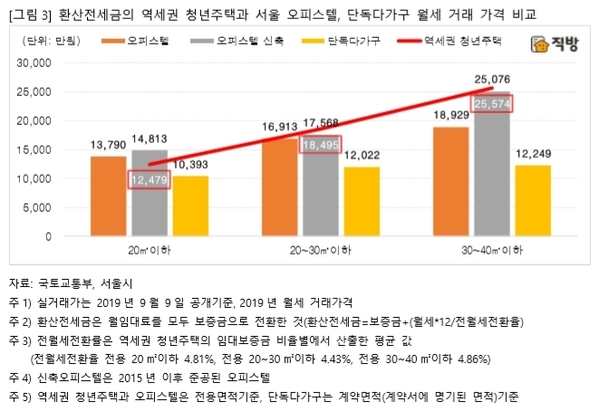

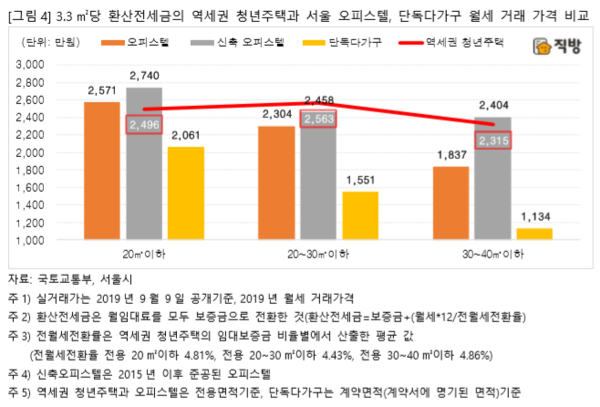

월세를 보증금으로 환산해 봐도...오피스텔과 비슷한 수준

월세를 보증금으로 환산한 환산전세금을 비교한 결과도 마찬가지였다. 직방이 9월17일 청약 접수를 받은 충정로 인근 서대문구‧마포구‧종로구‧중구를 비교 분석한 결과 역세권 청년주택은 서울의 단독‧다가구 월세 거래가격에 비해 높은 수준이었다. 오피스텔과 비교해도 전용 20㎡ 이하만 낮은 수준이고, 20㎡ 초과 규모에서는 역세권 청년주택이 더 높거나 신축 오피스텔과 비슷한 임대료였다. 전용 20㎡ 이하는 역세권 청년주택이 오피스텔에 비해 1,000만~2,000만원 낮은 수준이지만, 20~30㎡ 이하는 1,000만원 이상 높았다. 전용 30~40㎡ 이하는 6,000만원 정도 비쌌다. 개별 규모의 차이에 따른 가격차가 있을 수 있어 3.3㎡당 환산전세금도 분석했으나 결과는 비슷했다.

주거 취약 청년층 접근하기에는 임대료 허들 높아

종합적으로 보면 9월17일 청약 접수를 받은 ‘어바니엘 위드 더 스타일 충정로’(공공지원민간임대)의 임대료는 인근 지역 및 올해 서울에서 거래된 월세 임대료에 비해 높은 수준은 아니다. 다만 전용 20㎡ 이하 임대료만 평균 거래가격에 비해 낮은 수준이지 이를 제외하면 주변 시세와 비슷한 수준으로 책정돼 있어 서울시에서 발표한 것처럼 주변 시세의 85~95% 라고 보기는 어렵다.

오피스텔만 놓고 봐도 일각에 주장처럼 과도하게 높은 수준의 임대료는 아니나 청년들의 주거 질을 높이고 주거비용을 낮춰 주는 효과는 기대하기 쉽지 않아 보인다. 기부 채납된 공공임대 분을 제외하면 기존에 원룸에서 거주하는 청년 계층이 역세권 청년주택의 임대료를 부담하기에는 그 차이가 너무 크다. 역세권 청년주택(민간임대)은 주거비 부담이 큰 주거 취약계층보다는 기존 오피스텔의 월세를 감당할 수 있는 청년계층이 수평 이동할 수 있는 다양한 주거상품의 하나가 될 가능성이 높아 보인다.

최성헌 직방 매니저는 “주변 거래 가격과 비슷한 수준에 책정된 역세권 청년주택의 임대료를 과하다고 비판하기는 쉽지 않지만 서울시의 정책 목표인 ‘청년난민 해소’, ‘열악한 주거환경 개선’ 등에는 부합하지 않는다”며 “역세권 유휴부지를 주거용으로 개발해 양적인 주택 공급을 늘리고 민간에서 공급하는 임대형 주거상품과 함께 다양한 선택기회를 주고 있지만, 실질적인 청년 주거비 감소나 열악한 주거환경을 개선하는데는 대상 계층과 임대료의 간극이 커서 접근 자체가 쉽지 않아 보인다”고 평가했다.

MeCONOMY magazine October 2019